大阪府立羽曳野病院(現在、大阪府立呼吸器アレルギーセンター)皮膚科の患者は実際よりも重症患者が多くなっています。

それでも乳幼児のアトピー性皮膚炎の臨床経過の特徴ははっきりと現れています。

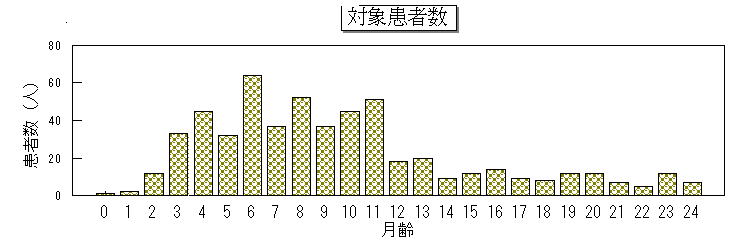

ここでは1995〜1999年に採血した生後24カ月までの再診を含めたのべ患者556名について分析します。

初診患者の数は生後4〜5カ月ころ最大になりますが、再診を含めると6〜11カ月ころが最も多くなっています。

しかし、1歳を境に症状がよくなり、急に患者数が減っているのがわかるかと思います。

当時は1歳未満では検査が無料ということも関係しています。

従って、1歳以後の患者は重症が多くなっています。

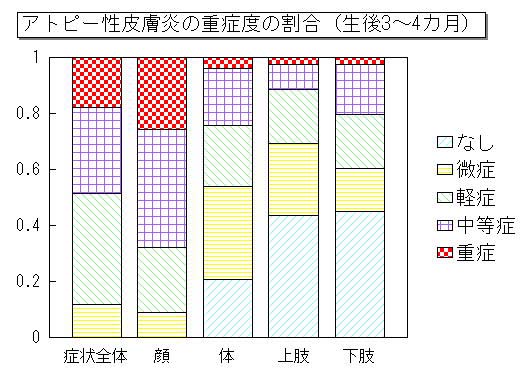

乳児の湿疹はまず頭部・顔面に現れます。

この時期顔面にびらん・滲出液を伴う中等症以上の患者は70%近く占めています。

1歳近くなると20%、1歳半ではせいぜい10%程度に低下します。

体幹・上下肢に広がってくると症状は強くなり、特に間擦部を越えて広がると重症です。

生後3〜4カ月のときは、顔面の湿疹が重症の患者さんが25%くらい、中等症が45%程度あって、この時期は顔面の湿疹が悪化していることが分かります。

上手に引っ掻けない体にも25%くらいは中等症以上の湿疹があります。

症状全体としては、50%程度が中等症以上になっています。

生後7〜8カ月になると、顔面の湿疹は重症が10%程度、中等症が25%くらいに減っていますが、まだ顔面の湿疹が最も強い状態が続いています。

症状全体としては、相変わらず中等症以上が40%程度を占めています。

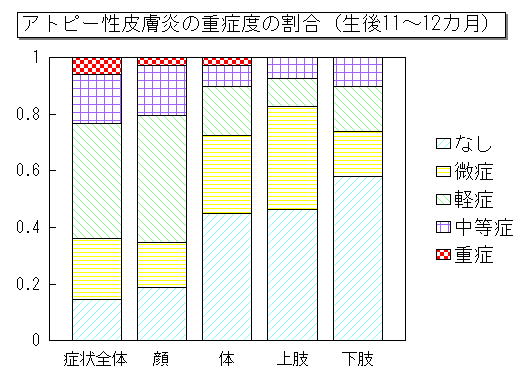

生後11〜12カ月になると、相変わらず顔面の湿疹が最も強いようですが、重症が2%程度、中等症18%程度で、かなり減っています。

体の湿疹は中等症以上が10%程度ですが、まだかなり残っています。

症状全体としては、中等症以上がおよそ20%になっています。

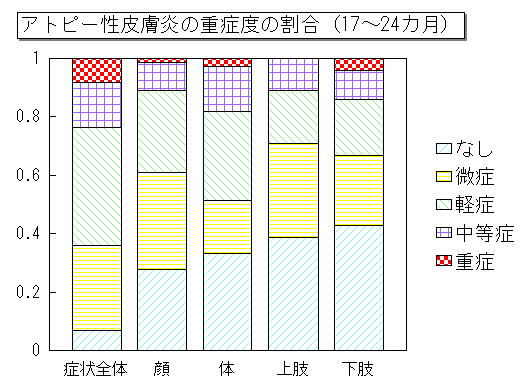

生後17〜24カ月になると、顔面の湿疹は改善し、体や下肢の方の湿疹がひどくなっています。

結果として、症状全体からみた重症患者の割合が10%近くまでに増えています。

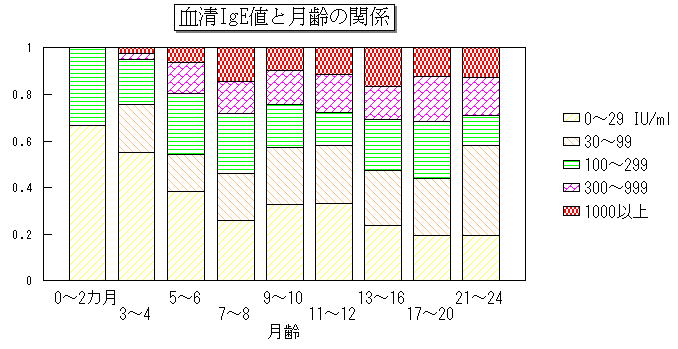

血清IgE値は年齢とともに上昇します。0歳児の平均値は0 IU/ml、1歳児の平均は1 IU/mlくらいです。

それだけに、検査値からみると、かなり重症の患者さんばかりが集まっています。

症状がよくなると多少とも低下しますが、症状がよくなっても高い状態が続いていることも示しています。

IgEは重症になるほど上昇しています。

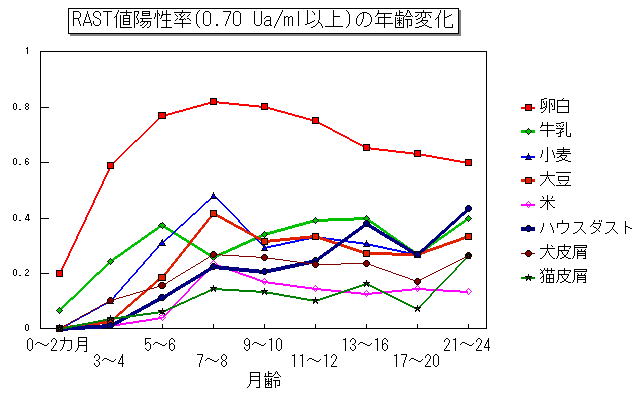

卵白に対するRAST値は離乳食前の生後3〜4カ月ですでに60%が陽性(0.70Ua/ml以上)になっています。

7〜8カ月には最大となり、陽性は80%を越えますが、その後少しずつ減少します。

図は、特に1歳以後は、RAST値が上昇している患者が検査されているために実際よりかなり陽性率が高くなっています。

ハウスダストは、ダニも含まれ、生後5、6カ月ころから上昇しています。

2歳になると40%を超えています。

牛乳のRAST値は一度上昇すると陰性化しにくい傾向があります。

小麦のRAST値の陽性率は7〜8カ月がピーク(50%)となり、その後少しずつ減っています。

大豆のRAST値の陽性率も同様に7〜8カ月でピークになり、その後少し減っています。

米のRAST値の陽性率は7〜8カ月がピーク(約20%)となり、その後少しずつ減っていますが、0にはなっていません。

犬皮屑の陽性率は猫皮屑よりずっと高いようですが、2歳でほぼ同じ(25%)になっています。

検査値陽性は必ずしも食べて食物アレルギーが現れるということではありません。

他で述べていますが、それまで全く食べていなければ、低い数値でも強い症状が現れる可能性があります。

Copyright © 2003 Endou Allergy clinic All Rights Reserved