�i�Ǘ�Ɠ��v���́j

�L�[���[�h�F�A�g�s�[���畆���A���ARAST�A�R��

����

Df : Dermatophagoides farinae�@

Dp : Dermatophagoides pteronyssinus

RAST : radioallergosorbent test

�����O���F���c���A�g�s�[���畆���ɂ����錢�A�����M�[�̌����B�A�����M�[�A48�A1309-1315�A1999�B

�v�|

�@�Ǘ�F����2�J�������B

�@IgE 62 IU/ml�ARAST (�n�E�X�_�X�g 1.06 Ua/ml�ADf 0.03�ADp 0.01�A����� 7.99)�B

�@��̎��Ƃɍs���ƏǏ����B

�@���Ƃł͎����������炳��A�����͐���P�J���Ԃ����ɂ����B

�@���̎��H��A���ƖK���̈����͏��X�ɏ��������B

�@2�Έȉ��̃A�g�s�[���畆������368���ɂ��āA����y�ю���O�ł̌��̎���̗L���Ɣ畆�Ǐ�A���������̊W�����������B

�@������ɑ���RAST�z�����́A����Ŏ��炵�Ă�������������A����̎��ƂŎ��炳��Ă���Ƃ��ɂ��������Ƃ��킩�����B

�@��������̏ꍇ�A���O��������z�����������������A����ƕ���̎��ƂŗL�Ӎ��͂Ȃ������B

�@��������̏ꍇ�A�z�����͐���3�J���ȓ��ɍ��l�ƂȂ�A����Ȍ�z�����͗L�ӂɏ㏸���Ȃ������B

�@��������̏ꍇ�A���Ƃ�K���ɔ�Ⴕ�ėz�������㏸���Ă����B

�@�畆�Ǐ�́A�����Ŏ��炵���ꍇ�A���O�Ŏ��炵���ꍇ�Ǝ��炵�Ă��Ȃ��ꍇ�ɔ䂵�ėL�ӂɏd�ǂł���A�����������O�Ɋu�����邾���ŏǏ��P����\��������ƍl������B

�͂��߂�

�@�Տ��I�ɂ́A���c���A�g�s�[���畆���̈����v���Ƃ��āA�ȑO���痑�A�����A�����A�哤�Ȃǂ̐H���A�����Q�����d�v������A�����������n�߂邱����㏸����_�j��n�E�X�_�X�g�̊֗^���w�E����Ă���B

�@�������A�ߔN�������{�̉Ɖ��Ŏ��炳��邱�Ƃ������Ȃ�������L�ɂ��ẮA����܂ł��܂蒍�ڂ���Ă͂��Ȃ������B

�@���̗��R�Ƃ��āA��f���̖�f�ł����̑��݂��m�F���Ă��Ȃ����Ƃ��������Ƃɉ����āA���������ڃy�b�g�ނɐڐG���邱�Ƃ͏��Ȃ����Ƃ���A���t�����̍��ڂ���E�����Ă������Ƃɂ��ƍl������B

�@���̂��߂ɓ�������������y�b�g�ނ��A�����Q���Ƃ��Ċ֗^���Ă���Ƃ́A�Ƒ������łȂ��厡����\�z���Ă��炸�A���ɕ���̎��ƂŎ��炳��Ă���y�b�g�ނɂ��Ă͑S����������Ă����B

�@���ہA�����I�ɂ��A�����A�g�s�[���畆���ɂ�����y�b�g�ނ̊֗^�ɂ��Ă͊̕F���ł���B

�@�C�ǎx�b�����҂ɑ���y�b�g�A�����M�[�ɂ��ẮA����܂ł���������Ă���B

�@�قƂ�ǂ����l�܂��͏�����ΏۂƂ��Ă���(1)(2)(3)(4)�A�����ɑ��Ă͕���Ă��Ȃ��B

�@���N�O���A�����́A����f�Â̏ڍׂȖ�f����A�y�b�g�ނ̎��炪�����v���̉\���ł�������A�g�s�[���畆���𑽐��o�����Ă���B

�@�����̒��œT�^�I�ȏǗ�Ƃ��āA��̎��ƂŎ��炳��Ă��鎺�����ɂ���Ĉ�������������A���c���A�g�s�[���畆�������̈����v���Ƃ��ăy�b�g�ނ��d�v�Ȉʒu���߂Ă��邱�Ƃ������B

�@����ɁA���c���A�g�s�[���畆���ɑ��錢�̉e���ɂ��ē��v�I�ɉ�͂������ʂ����B

�Ǘ�

���ҁF����Q�J���A�����B

���f�F1995�N1��13���B

�������FASD�AVSD�B

�Ƒ����F��ɃA�g�s�[���畆���i�������܂Łj�A�A�����M�[���@���ƃA�����M�[���������B

�@����c���ɃA�����M�[���@���ƃA�����M�[���������B

���a���F����܂��Ȃ�����]���o�������B

�@��X�e���C�h�n��p�݂̂Ōo�߂����Ă������A�y�����Ȃ����߂ɓ��ȏ��f�����B

�@�������̎��Ƃɂ�čs���ƁA��]����������X�����F�߂�ꂽ�B

�@��̎��Ƃł́A���҂̏o���O���玺�����i���[�N�V���[�e���A�j���P�C�����Ă����B

�@�����͐���P�J���܂Ŏ��Ƃň�Ă��Ă����B

�@����ɋA���Ă�����A���ς��ďT��1�A2����x�̊����ŁA��͊�������Ď��Ƃ�K���Ƃ̂��Ƃł���B

�@�Ȃ��A����̘b�ł́A�����͎������ɒ��ڐڐG�������Ƃ͂Ȃ��B

�@100%����h�{�ł���A�����H�͗^�������Ƃ͂Ȃ��A��͐H���������������Ƃ͂Ȃ��B

�@39�T�ŏo�����A�g��46 cm�A�̏d2680 g�B

���ǁF����3�J�����A�̏d��7 kg�B

�@���f���A�픯�����ɂ͗��������g���A�j���ɂ͂т��A���o�t���Ē����ȍg��������ꂽ�B

�@�̊��E�l���ɂ́A�ݕ���̗��������g�����U�ݐ��ɑ������Ă����B

���������F��������11,600 /mm3�A�D�_�� 9 % (962 /mm3)�A�Ԍ����� 399�� /mm3�AHb 10.7 g/dl�A������ 377,000 /mm3�B

�@IgE 62 IU/ml�ARAST �i�n�E�X�_�X�g 1.06 Ua/ml�ADf 0.03�ADp 0.01�A���� 9.15�A���� 0.45�A���� 0.00�A�哤 0.01�A�� 0.00�A�L 0.05�A����� 0.12�A����� 7.99)�B

�Տ��o���F���f��A��1�J���Ԋu�Œʉ@�����B

�@�畆�̏��łƔ�X�e���C�h�n��p�ȂǂŌo�߂��݂Ă������A����3�J���̎��A��]�͂���Ɉ������Ă����B

�@���̎��A���ɑ���A�����M�[�̑��݂������Ŗ��炩�ɂȂ����B

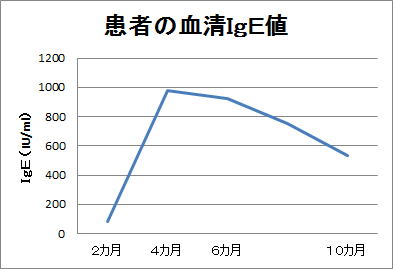

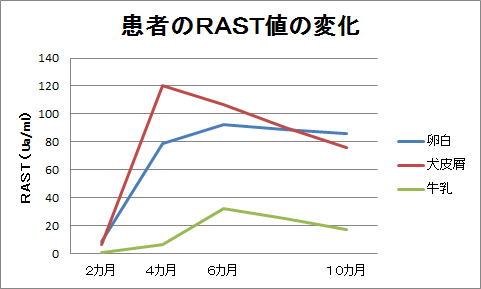

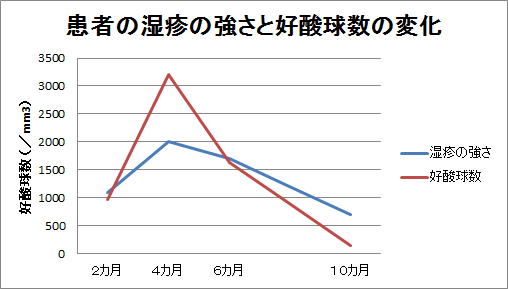

�@����4�J������iIgE 972 IU/ml�A����� 142.8 Ua/ml�A�D�_���� 3,206 /mm3�j�ƌ������RAST�l�͂���ɒ����ɏ㏸���Ă����B

�@���̂Ƃ���]�͂��y�����Ă������A�ۈ珊�ɗa����ꂽ5�J��������Ăш��������B

�@��ނ�������6�J�����X�e���C�h�܂̊O�p���J�n�����B

�@���̌��]�͏��X�ɉ��P���Ă��������A����7�J�����C�ǎx�b�����o�������B

�@���̂���A���`��`�����^�o�]���J��Ԃ����B

�@����9�J���̎��ɂ͋߈�ɔx���œ��@�����B

�@���̌�A��]�͒����ɉ��P�����B

�@1�̎��A�̏d 9,500g�B

�@1995�N10���i����11�J���j����ꎞ�����������̂́A���̌㌢�����Ȃ��Ȃ�i����11�J���j�Ƌ��ɁA��ʁE�̊��Ɍy�x�̍g�����c���Ĕ�]�͏��X�Ɍy�������B

�@�������A3��6�J�����݂܂ŁA�~�G�Ɋ��`�┭�M��ɋC�ǎx�b���������A��M��A�y�x�̔�]���Ĕ����A�ċG�ɂ͏������邱�Ƃ��J��Ԃ��Ă���B

�@��]�̈������́A�X�e���C�h�܂�ێ��܂ƍ��������O�p�܂��g�p���Ă���B

�@�����̗����H�́A1��3�J������܂ŁA���Ƌ��������S�ɐ��������B

�@���̌㏙�X�ɉ������A1��10�J�����ɂ͂�����������܂Őێ悵�āA���ɏǏ�͔F�߂��Ȃ������B

�������ɊW�������ƁF�����͕�̎��Ƃɍs�����тɑ~�j�������A��ʁA�����̂т��A���o�t�̑������݂�ꂽ�B

�@���̂��߂Ɍ��ɑ���A�����M�[�̑��݂����炩�ɂȂ��Ă���́A��������̎��Ƃɍs�������炷�悤�ɁA��ނ������Ƃɍs�����Ƃ��́A���ɐڐG���Ȃ��悤�ɒ��ӂ����B

�@�܂��A�c���ꂪ�������K��Ċ���������ƁA�����̂���݂��Ђǂ��Ȃ�X�����������B

�@�c���ꂪ����������Ƃ��́A���т̕t�����Ă��Ȃ��ߗނ𒅂�悤�Ɏw�������B

�@��̎��Ƃ����@�̋߂��ɂ���A���������ɔ��܂��ė������Ȃ���f���Ă���A���ƖK���̔畆�Ǐ�̈����͌����ɂ���Ďw�E���ꂽ��ɂ����Ă��J��Ԃ����B

�@���[�N�V���[�e���A�͊������a���ȑO����̉Ƒ��̈���ł���A����1995�N10���ɍs���s���ɂȂ�܂Ől��Ƃ��Ēǂ��o�����Ƃ͂ł��Ȃ������B

�@�������A����Ȍ���ƖK���Ɍ���ꂽ�����͏��X�ɏ��������B

�@�ȏ�A���L�Ɍ��������̕ϓ��ƂƂ��Ɋ����̗Տ��o�߂��܂Ƃ߂��B

���c���A�g�s�[���畆���̌��A�����M�[�̌���

�i���v���́j

�Ώ�

�@1994�N9�����1995�N9���ɑ��{���H�g��a�@�畆�Ȃ���f����2�Έȉ��̃A�g�s�[���畆������368���i�j211���A��157���A���ϔN��13.2�J���j��ΏۂƂ����B

�@�A�g�s�[���畆���̐f�f�́AHanifin & Rajka �̐f�f�����A�~�j�s���ɂ�邩��݂̑��݁A���c���A�g�s�[���畆���ɓ����I�Ȕ�]�̕��z�A�����E�Ĕ����̗Տ��o�߁i�������Ԃ�2�J���ȏ�j�A���ꂠ�邢�͌Z��̃A�����M�[�����̗L���Ɋ�Â��čs����(5)�B

���@

�@�܂��A�ȉ��̍��ڂɂ��Ċ����̉Ƒ��ɖ�f�����B

�@�@�D���y�щߋ��ɂ����錢�̎���̗L���i����̎��Ƃ₵���ΖK��鎩��ȊO�̏ꏊ�ɂ��Ă���f�j�B

�@����ȊO�Ɏ��炳��Ă���ꍇ�́A������K���p�x�B

�@�A�D���̎�ށA����ꏊ�i�Ƃ̊O�ƉƂ̒��B

�@�Ȃ��A��Ԍ��ւɓ����ꍇ�͉Ƃ̒��Ɋ܂߂��B

�@�����O�ŕ������炵�Ă���ꍇ�͎�����D�悵���B�j�A�C���A����N���A�ڐG���̏Ǐ�i�畆�A�@�A��A�ċz��j�̗L���B

�@�B�D�����y�щƑ��̃A�����M�[�����i�A�����M�[���@���A�������A�b���j�̗L���B

�@���t�����Ō���IgE�l�ARAST�l�i�n�E�X�_�X�g�ADf�ADp�A�����A�����A�����A�哤�A�āA������A�L����j�ׂ��B

�@RAST�l��0.7 Ua/ml�ȏ��z���Ɣ��肵���B

�@�����ɁA�S�g�̔畆�Ǐ���O���[�o���]����4�i�K(1�`4)�ŕ]�������B

�@�畆�Ǐ�1�͔��ǁi���]�݂͂��邪�A�ɂ߂Čy�x�j�A�Ǐ�2�͌y�ǁi���ǂ������ʂɖ��炩�ȍg�����݂�����́j�A�Ǐ�3�͒����ǁi���]���̊��E�l���Ɋg�債�Ă��邪�A�̕\�ʐς�50%�ȉ��j�A�Ǐ�4�͏d�ǁi���]���̕\�ʐς�50%���z������́j�ɑ�������B

���v����

�@���v���͂�Stat View �iAbacus Concepts, Inc., Berkeley, CA, 1996�j��p���čs�����B

�@�e�Q�Ԃ̊��Ґ����邢�͗z�����̔�r�̓�2�����p���ĕ��͂����B

����

�@197���̊����͌����ǂ��ɂ������Ă��Ȃ��Ɠ������B

�@�ǂ����Ɍ�������ƕԓ�����171���̂����ŁA�����Ă���ꏊ�́A���36���i����10���A���O26���j�A��̎��Ƃ�79���i����40���A���O39���j�A���̎��Ƃ�48���i����25���A���O23���j�A���̑��̏ꏊ��8���i����6���A���O2���j�ł������B

�@�Ȃ��A����ȊO�Ŏ��炳��Ă���ꏊ�������̏ꍇ�A�K���̑������ɕ��ނ����B

�@�������܂Ƃ߂�ƁA�����Ŏ����Ă���Ɠ�����������81���A���O�Ŏ����Ă���Ɠ�����������90���ł������B

�@���炳��Ă��錢�̎�ނ́A�G�킪�ł�����87���i����17���A���O70���j�A�Č�8���A�H�c��3���ł��������A���̑�73���͂��ׂĊO���Y�̌��킪��߂Ă����B

�@�O���Y�̌���Ƃ��ẮA�}���`�[�Y13���A���[�N�V���[�e���A9���A�v�[�h��8���A�V�[�Y�[8���A�|�����j�A��6���A�V�F���e�B5���Ȃǂ���v�Ȃ��̂ł���A�����͎����Ŏ��炳��Ă����B

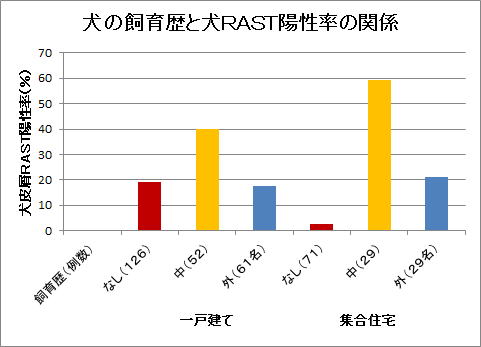

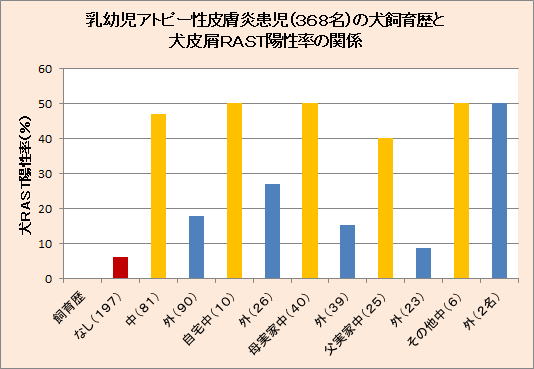

�@�����̌�����ɑ���RAST�l�̗z�������A����ꏊ�ŕ����āAFig. 2�Ɏ������B

�@RAST�l�̗z�����́A�������炵�Ă��Ȃ��ꍇ6.1%�A���炵�Ă���ꍇ31.6%�i����46.9%�A���O17.8%�j�ł������B

�@����Ŏ��炵�Ă���ꍇ33.3%�i����50.0%�A���O26.9%�j�A��̎��ƂŎ��炵�Ă���ꍇ32.9%�i����50.0%�A���O15.4%�j�A���̎��ƂŎ��炵�Ă���ꍇ25.0%�i����40.0%�A���O8.7%�j�ł������B

�@�S�̂Ƃ��āA�������炵�Ă��Ȃ��ꍇ�̗z����6.1%�ɑ��āA���O�Ŏ��炳��Ă���ꍇ17.8%�A�����Ŏ��炳��Ă���ꍇ��46.9%�ł���A���ɗL�ӂ�(p<0.01)�z�����������Ȃ��Ă����B

�@����ł͑Ώۊ��Ґ������Ȃ����v�I�L�Ӎ��͌����Ȃ��������A�����ŗz�������L�ӂɍ����Ȃ�̂́A����̎��Ƃł��������ʂł�����(p<0.01)�B

�@���O�Ŏ��炵���ꍇ�A����A��̎��ƁA���̎��Ƃ̏��ɗz�����������Ȃ��Ă������A���v�I�L�Ӎ��͂Ȃ������B

�@����A�����Ŏ��炵���ꍇ�A����y�ѕ���̎��Ƃ̊Ԃŗz�����ɂقƂ�Ǎ����F�߂��Ȃ������B

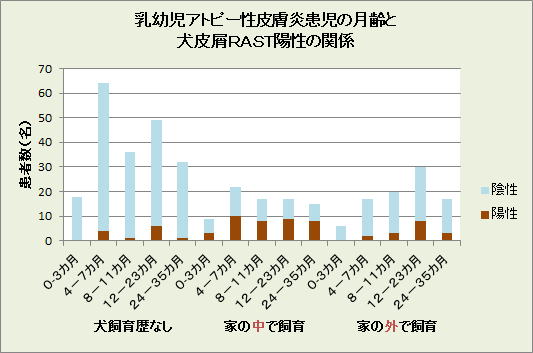

�@�����̌���ƂɌ����RAST�l�̗z�������r�����iFig. 3�j�B

�@�����Ŏ��炵�Ă���ƁA���łɐ���3�J���ȓ��̊����ɂ����āA���炵�Ă��Ȃ������ɔ䂵�ėL�ӂɗz�����������Ȃ��Ă����B

�@���̗z�����́A����3�J���ȓ��̊����A4�`7�J���̊���8�`11�J���̊����̊ԂŗL�ӂȍ���͂Ȃ��A������ɑ��Ă͏o�����r�I�����Ɋ��삪��������ƍl����ꂽ�B

�@�������������炵�Ă��闼�e�̎��Ƃ�K���i��^���j�Ō����RAST�̗z�������r�����iFig. 4�j�B

�@�����Ŏ��炳��Ă���ꍇ�A�s���ɔ�Ⴕ�ėz�������㏸���A2�`4��^���̎�55.0%�A5��^���ȏ�̎���78.6%�ɒB���Ă����B

�@���O�Ŏ��炵�Ă���ꍇ�����l�Ȍ��ʂł��������A���炩�ɍs���ɔ䂵�ėz�����͒Ⴉ�����B

�@�Ȃ����O�Ŏ��炵�Ă��銳���ōs����1��^�������ɂ�����6�ᒆ1��z���ƂȂ�A�}�ł͏Ǘᐔ�����Ȃ����߂ɍ����Ȃ��Ă���B

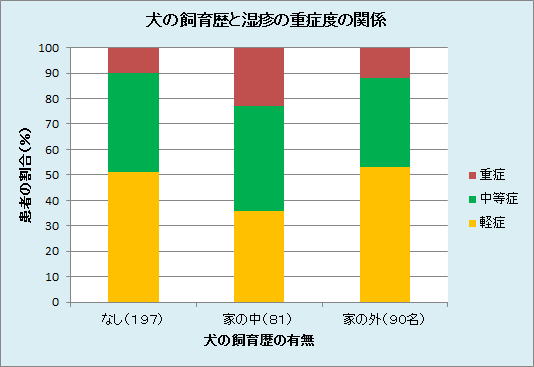

�@������S�g�̏d�Ǔx�ŕ��ނ���Fig. 5�Ɏ������B

�@�y�Ljȉ�(1�`2)��176���A������(3)��144���A�d��(4)��48���ł������B

�@����ɁA���̎�����ŕ��ނ���ƁA�������炵�Ă��Ȃ��ꍇ�A�y�Ljȉ�100��(50.8%)�A������78��(39.6%)�A�d��19��(9.7%)�ł������̂ɑ��āA���O�Ŏ��炳��Ă���ꍇ�́A���ꂼ��48��(53.3%)�A32��(35.6%)�A10��(11.1%)�A�����Ŏ��炳��Ă���ꍇ�́A���ꂼ��28��(34.6%)�A34��(42.0%)�A19��(23.5%)�̊����ł������B

�@�����Ŏ��炳��Ă���ꍇ�A�������炵�Ă��Ȃ��ꍇ(p<0.01)���邢�͎��O�Ŏ��炳��Ă���ꍇ(p<0.05)�ɔ�ׂėL�ӂɊ����̔�]���d�lj����Ă����B

�@�������炵�Ă��Ȃ��ꍇ�Ǝ��O�Ŏ��炳��Ă���ꍇ���r����ƁA�d�Ǔx�ɗL�Ӎ��͔F�߂��Ȃ������B

�l��

�@�A�g�s�[���畆�������Ƀy�b�g�A�����M�[�̑��݂��^���ꍇ�A�ڍׂȖ�f�ɂ���āA��������łȂ��A�����������ΘA��čs����鎩��ȊO�̏ꏊ�ɂ��y�b�g�����炳��Ă��Ȃ��������o�����Ƃ��d�v�ł���B

�@����ȊO�̏ꏊ�Ƃ��Ă͕���̎��Ƃ��������A�f���E�f��╃��̒m�l�A���ɕۈ珊�̂��Ƃ�����B

�@��f����ь����Ńy�b�g�Ɋ֘A�������ڂ��E�����Ă��Ă��A���̏Ǘ�Ŗ��炩�Ȃ悤�ɁARAST�l�Ńn�E�X�_�X�g���z���ADf��Dp���A���̎��A�_�j�ȊO�̃n�E�X�_�X�g�̐�����RAST�l���z���ɂȂ��Ă��邱�ƁA���Ȃ킿�y�b�g�A�����M�[�̉\�������邱�Ƃ����������B

�@�����͂��̂悤�ȃ^�C�v�̌����ُ������܂Ő������o�����Ă��邪�A���̂قƂ�ǂ�6�J�������̓����ł���A�啔�������E�L�ɂ����̂ł���B

�@����̕ق�M�p�������A�����̓��[�N�V���[�e���A�ɂ͒��ڐڐG���Ă��Ȃ����Ƃ���A�܂��A�c���ꂪ�����Ɗ����̏Ǐ������邱�Ƃ���A�Ƒ��܂��͊������g�̈ߗނɕt���������́A���邢�͎����ɕ��V������̂��z�����A���邢�͂���炪��ʂɕt�����āA�y�b�g�A�����M�[���`�����ꂽ�ƍl������B

�@�������O�Ŏ������ꍇ���������Ŏ������ꍇ�̕���������ɑ���z�����������������ƁA�܂����Ƃɍs���������قǗz�����������������Ƃ́A�R���ʂ��A�����M�[�̐����ɏd�v�ł��邱�Ƃ������Ă���B

�@�܂��A����3�J���ȓ��̊����ł��łɊ��삪�������Ă��鎖���͂܂��Ƃɋ����ׂ����Ƃł���A�y�b�g�̂悤�ȋz���A�����Q���̏ꍇ�A�ɔ��ʂ̍R���ł���r�I�����Ɋ��삪�������邱�Ƃ������Ă���B

�@��̎��Ƃ̖K���ɂ݂�ꂽ�Տ���������A�Ǘ�Ɏ����������̃y�b�g�A�����M�[�́A�̊�������ʂ̔�]�ɑ��ċ����e�����Ă����B

�@���̂��Ƃ́A�����̊�ʁA���ɖj���̔�]�́A����݂ɋN������~�j�Ƃ���ɂ������������v���̈�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ������Ă���B

�@���v���͂���A���������Ŏ��炵���ꍇ�A���O�Ŏ��炵���ꍇ���邢�͎��炵�Ă��Ȃ��ꍇ�Ɣ�r���āA�L�ӂɊ��ҌQ�̏d�Ǔx�̈������F�߂�ꂽ�B

�@�]���āA���̎�������͌��A�����M�[�𐬗������邾���łȂ��A�R���ɐڐG����p�x���������߂ɃA�g�s�[���畆���̈����Ɋ֗^���Ă���ƍl������B

�@�܂��A�������O�Ŏ��炵���ꍇ�Ǝ��炵�Ă��Ȃ������̊ԂŏǏ�ɗL�Ӎ����F�߂��Ȃ��������Ƃ́A���O�Ŏ��炷��Ί���̔䗦�͏㏸���邪�A�R���ƐڐG����p�x�����Ȃ����߂ɏǏ�̈����Ɋ֗^���Ȃ����Ƃ������Ă���B

�@���̂��Ƃ͓����ɍR���������Ǐ�̉��P�Ɋ�^����\���������Ă���B

�@���Ȃ킿�A�����Ŏ��炳��Ă����y�b�g�����O�Ɉڂ��������ł��A�Տ��Ǐ�̉��P�Ɋ�^����\�����������Ă���B

�@����y�b�g�̔r�����ʂɂ��ē��v�I�Ɍ������Ă��Ȃ����A�����̓y�b�g�r����y���������l�^�A�g�s�[���畆���̈�����Ă���(6)�B

�@�L�Ɣ�ׂ�ƁA���͎����E���O�̎���`�Ԃ����m�ł���A�ڐG�̒��x����r�I�͂����肵�Ă���A�܂��A�R���������e�Ղł���Ǝv����B

�@�]���āA�A�g�s�[���畆���ɑ��ċz���A�����Q���̉e������������ꍇ�A�_�j�ށA�J�r�ށA�ԕ��ނȂǂɔ䂵�āA���̃A�����Q���͗Տ��I�ɍł��������₷���ޗ��Ǝv����B

�@����A�����̓X�e���C�h�O�p�܂��̑��ŏǏC������Ă��Ȃ����Ƃ������A�Տ��o�߂����l�ɔ䂵�ĒZ���A����̗v������������ɂ͋ɂ߂Ĉ����₷���Ώۂƌ�����B

�@�]���āA������ΏۂƂ��Č��A�����M�[���������ڂƂ���A�A�g�s�[���畆���ɑ���z���A�����Q���̏������ʂ��d�ӌ��@�ʼn�͂��邱�Ƃ��\�ł���ƍl������B

�@�����A����̗Տ��ł́A���N���炵�Ă���y�b�g�͉Ƒ��̈���Ƃ݂Ȃ���A�r�����w�����Ă�����ł���ꍇ�������A���۔r�����邱�Ƃɂ��Տ����ʂ���������̂͗e�ՂȂ��Ƃł͂Ȃ��B

�@�������ꂪ���������ʂ͓�������������y�b�g�̔r���̕K�v�����������̂ł���A�Տ�����ł̊��Ҏw���ɂ����Ă��Q�l�ɂȂ���̂Ɗ��҂��Ă���B

����

1) �O�c�T��A�H�R��j�A���J�����I�A����N�v�A���q�x�u�l�A�� : �C�k�A�l�R���琬�l�b�����҂ɂ�����Ǐ�ъ���̏D�A�����M�[ 42, 691-698, 1993.

2) Desjardins, A., Benoit, C., Ghezzo, H., L'Archeveque, J., Leblanc, C., et al. : Exposure to domestic animals and risk of immunologic sensitization in subjects with asthma. J Allergy Clin Immunol 91, 979-986, 1993.

3) ��c��T�A����i�q : �C�ǎx�b���ɂ�����R�l�R�y�эR�C�kIgE�R�́[�ڐG���E�Տ��Ǐ�Ƃ̊֘A�ɂ���. �A�����M�[ 36, 358-366, 1987.

4) Murray, AB., Ferguson, AC., and Morrison, BJ. : The frequency and severity of cat allergy vs. dog allergy in atopic children. J Allergy Clin Immunol 72, 145-149, 1983.

5) Hanifin, JH., Rajka G. : Diagnostic features of atopic dermatitis. Acta Dermatovenereol (Stockh) Suppl. 92, 44-47, 1980.

6) �����O�A�ؕq�V : �������������v���ƍl����ꂽ�A�g�s�[���畆���̈��. ���{�畆�A�����M�[�w��G�� 6, 147-150, 1998.

Keeping Dogs Indoor Aggravates Infantile Atopic Dermatitis

Kaoru Endo, Takayuki Hizawa, Takayuki Fukuzumi, and Yoko Kataoka

Department of Dermatology,

Habikino Hospital of Osaka Prefecture

Key words : infantile atopic dermatitis, dog, RAST, allergen.

We had a two-month-old girl with severe dermatitis since birth. Her serum RAST to HD, Df and Dp were 1.06, 0.03 and 0.01 Ua/ml respectively. A Yorkshire terrier were kept at her mother's parents' home where the patient had lived for a month since birth. Her eczema, which became markedly aggravated whenever she visited there, improved after the elimination of the dog.

We investigated the relationship between keeping dogs and infantile atopic dermatitis. We studied 368 patients under the age of two years (211 boys and 157 girls). Skin symptoms were graded globally mild, moderate or severe. Total serum IgE and specific antibody titer to dog dander were measured. We asked them whether they kept dogs and specifically, where they kept dogs, outdoor, indoor, in their own house, or in their grandparents' house.

197 patients had no contact with dogs, 90 patients kept dogs outdoor and 81 patients did indoor. The positive rate of RAST (��0.7 Ua/ml) to dog dander was 6.1 %, 17.8 % and 46.9 % respectively in these three groups. There were strong statistical differences between three groups. On the other hand, among the 81 patients who kept indoor, the RAST positive rates were almost same regarding where the dogs were kept, in their own house or their grandparents' house. Interestingly this difference happens only with patients under the age of 3 months. Patients older than 4 months showed no significant differences in the positive RAST rates, whether they kept dogs indoor or outdoor. This suggests the sensitization occurs before the age of 3 months. Speaking of symptoms, patients who kept dogs indoor showed significantly more severe symptoms than patients who had no contact with dogs and patients who kept dogs outdoor. There was no significant difference between the symptoms of patients who had no contact with dogs and those of patients who kept dogs outdoor. This implies the patient's symptom will improve only by moving the dog out of the house.

legend

Fig. 1 Summary of the clinical course and the laboratory data

Her symptom improved markedly after admission to the hospital. By the avoidance of the dog at her mother's house, the aggravation which had been observed after visiting there gradually disappeared with the decrease of RAST to dog dander.

Fig. 2 Relation between living places of dogs and positive rate of RAST to dog dander

In 197 patients who had no contact with dogs the positive rate of RAST to dog dander was 6.1 % , in 90 patients who kept dogs outdoor it was 17.8 %, and in 81 patients who kept dogs indoor it was 46.9 %, where there were significant differences between them. RAST positive rates were almost same in the group who kept dogs at their own house as in the group who kept dogs at their parent's house, as far as dogs were kept indoor.

Fig. 3 Relation between age of patients and positive rate of RAST to dog dander

The infants under the age of 3 months were sensitized to dogs, when they were kept indoor. There were no significant differences in the positive rates in the two groups after the age of four months.

Fig. 4 Relation between positive rate to dog dander and visiting frequency to their grandparents' home

Sensitization rate is increased in relation to visiting frequency of the infants to grandparents' house. Two to four visits a month seemed to be enough to increase the positive rate.

Fig. 5 Relation between living places of dogs and severity of patients with atopic dermatitis

Patients who kept dogs indoor showed significantly more severe symptoms than patients who had no contact with dogs or patients who kept dogs outdoor. There was no significant difference between the symptoms of patients who had no contact with dogs and those of patients who kept dogs outdoor. This suggests if a dog is kept inside the patient's house, his/her symptom might get better only by moving the dog out of the house.

Copyright © 2003 Endou Allergy clinic All Rights Reserved