皮膚表面の細菌

遠藤薫、檜澤孝之、吹角隆之、片岡葉子、青木敏之:乳幼児アトピー性皮膚炎のIgG、IgA、IgMと皮膚表面の細菌。第10回日本アレルギー学会春季臨床大会、1998。

要旨

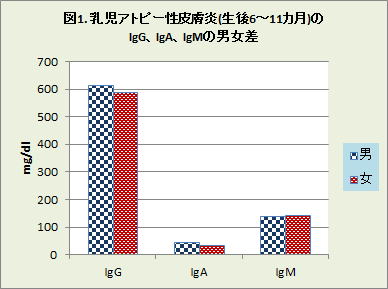

1. 0歳児では有意に男児の割合が多かったが、IgG、IgA、IgMに男女差はなかった。

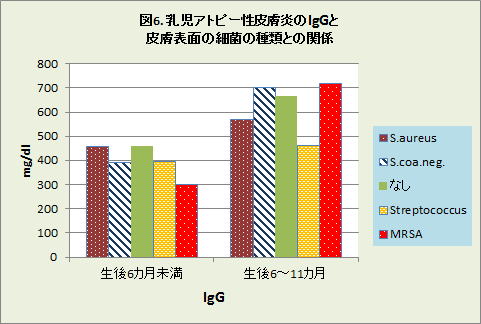

2. 6〜11カ月の患者では、Streptococcus、S. aurus、細菌検出せず及びS. coag. negative、MRSAの順に有意にIgGが増加していた。

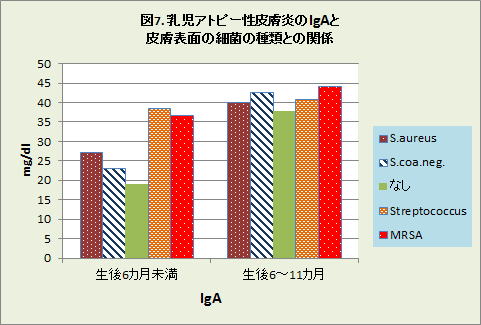

IgAとIgMは検出された細菌の種類で有意差がなかった。

一方、S. coag. negative及び細菌検出せず、S. aurusとStreptococcusとMRSAの2群の間で有意に後者のIgEが高値であった。

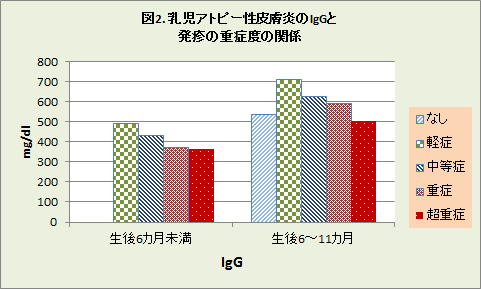

3. 6〜11カ月の患者では、IgGは軽症群で最も高値で、症状の悪化とともに有意に低下していた。

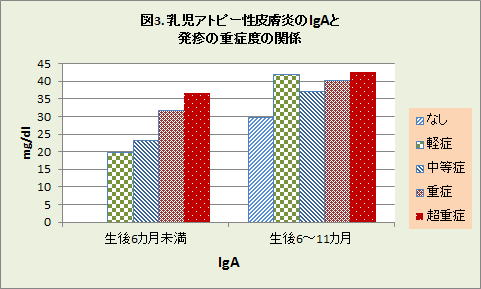

IgAは皮疹なしと最重症間でのみ有意に後者が高値であった。

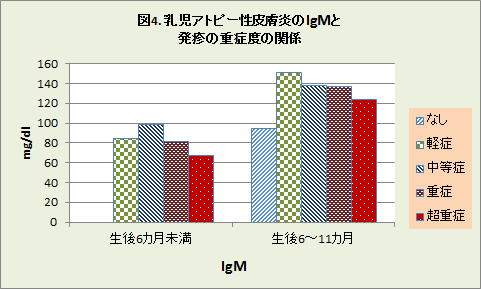

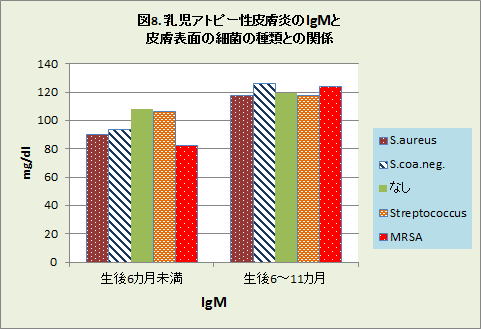

IgMは有意差がなかった。

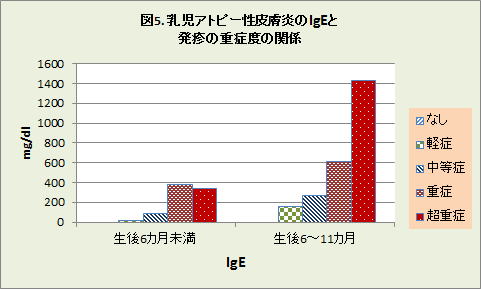

IgEは皮疹の悪化と共に増加していた。

6カ月未満の患者では、症状の悪化と共にIgGが低くなっていたが、有意差はなかった。

IgAは逆に増加していた。

4. Streptococcus及びS. aureusを検出した患者は有意に重症が多かった。

目的

アトピー性皮膚炎においては皮膚表面の細菌が皮疹の悪化に重大な影響を及ぼしていると考えられる。

また、乳幼児は成人に比して一般にIgGなどの抗体が低値である。

これら液性免疫の未熟さがアトピー性皮膚炎の皮疹の形成と皮膚の二次感染に及ぼす影響を検討した。

対象

大阪府立羽曳野病院皮膚科を受診した1歳以下のアトピー性皮膚炎患者173名(男112名、女61名)。

なお、一部の患者は2回以上検査し、合計279検体について検討を加えた。

方法

1. 全身及び各部位(顔、体、上肢、下肢)、さらに顔面の各部位(頭、額、頬、顎)について、5段階(0、1、2、3、4)で皮疹を、グローバル評価法で評価した。

2. IgG、IgM、IgA、IgE、RAST(HD、卵白、牛乳、小麦、大豆、米、犬皮屑、猫皮屑)、白血球数、好酸球数を測定した。

3. 培地をつけた綿棒を用いたスクラブ法によって頬部の細菌を採取し、同定した。

なお、Streptococcus、MRSA、S.aureusが同時に検出されたときは、その患者の判定はStreptococcusとした。

またMRSAと普通のS.aueus (MSSA)が同時に検出したときは、その患者はMRSAに分類した。

4. 問診により、兄弟数、保育所の預け入れの有無、最初に見られた感冒・発熱の時期、授乳形態を調査した。

| 対象患者 | |||||||||||||

| 全身の重症度 | 頬部の重症度 | ||||||||||||

| 男 | 女 | 計 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |

| 0〜5カ月 | 41 | 16 | 57 | 0 | 7 | 31 | 11 | 8 | 0 | 9 | 17 | 24 | 7 |

| 6〜11カ月 | 104 | 53 | 157 | 7 | 23 | 63 | 46 | 18 | 14 | 24 | 59 | 49 | 11 |

| 12〜17カ月 | 21 | 17 | 38 | 3 | 9 | 19 | 4 | 3 | 11 | 5 | 17 | 4 | 1 |

| 18〜23カ月 | 14 | 13 | 27 | 1 | 5 | 11 | 7 | 3 | 5 | 8 | 9 | 5 | 0 |

| 全体 | 180 | 99 | 279 | 11 | 44 | 124 | 68 | 32 | 30 | 46 | 102 | 82 | 19名 |

| 皮膚表面の細菌の種類 | ||

| 細菌の種類 | 6カ月未満 | 6〜11カ月 |

| 検出せず | 8 | 38 |

| S. coag. negative | 17 | 21 |

| S. aureus | 24 | 68 |

| MRSA | 1 | 11 |

| Streptococcus | 7 | 10 |

| 計 | 57 | 148名 |

結果

対象患者は、生後12カ月未満214名のうち、男児145名、女児69名で、統計的に有意に男児が多くなっていた。

湿疹の重症度は、生後6カ月未満の57名のうち、中等症が最も多く31名で、重症11名、超重症が8名、軽症が7名であった。

生後6〜11カ月では、157名のうち、中等症63名と最も多かったが、重症46名、超重症18名も症状の悪化した患者の割合が多くなっていた。

皮膚表面の細菌の種類は、生後6カ月未満の患者群と生後6〜11カ月の患者群とも、黄色ブドウ球菌(S.aureus)が最も多かった。

Streptococcusが、それぞれ7名と10名で検出された。

また、MRSAも、それぞれ1名と10名で検出された。

なおここで検出された表皮ブドウ球菌(S.coagulase negative)は、健常人でもしばしば検出され、湿疹が慢性化していないことを示している。

Streptococcusは、ほとんどがA群溶血性連鎖球菌(溶連菌)であった。

図1は乳児アトピー性皮膚炎(生後6〜11カ月)のIgG、IgA、IgMの男女差を示している。

IgG、IgA、IgMのいずれも男女で有意な差違はみられなかった。

図2に乳児アトピー性皮膚炎のIgGと発疹の重症度の関係を示した。

生後6カ月未満の患者群では、発疹の重症度で有意な差違はみられなかった。

生後6〜11カ月の患者群では、IgGは、軽症患者で最も高く、症状が強くなると共に有意に低下していた。

また、ほとんど症状がない患者もまた、軽症患者と比べて有意に低下していた。

図3に乳児アトピー性皮膚炎のIgAと発疹の重症度の関係を示した。

生後6カ月未満の患者群では、症状が悪化すると共にIgA抗体が上昇していた。

生後6〜11カ月の患者群では、症状なしと超重症の間で有意な差違がみられた。

図4に、乳児アトピー性皮膚炎のIgMと発疹の重症度の関係を示した。

生後6カ月未満の患者群と生後6〜11カ月患者群とも、IgM抗体については有意な差違はみられなかった。

図5に、乳児アトピー性皮膚炎のIgEと発疹の重症度の関係を示した。

生後6カ月未満の患者群では、軽症患者と重症患者、軽症患者と超重症患者の間で有意に症状が強くなると、IgE抗体が上昇していた。

生後6〜11カ月の患者群では、軽症患者と超重症患者の間で、同じようにIgE抗体の有意な上昇がみられた。

図6に、乳児アトピー性皮膚炎のIgGと皮膚表面の細菌の種類との関係を示した。

生後6カ月未満の患者群については、検出された細菌の種類によって、IgG抗体の差違はみられなかった。

生後6〜11カ月の患者群では、黄色ブドウ球菌(S.aureus)が検出された患者群は、MRSA、表皮ブドウ球菌(S.coagulase negative)、検出せずのそれぞれの患者群に対して、有意にIgG抗体が低下していた。

また、Streptococcusを検出した患者群は、S.aureus、MRSA、S.coa.neg.、検出せずのそれぞれの患者群に対して、有意にIgG抗体が低下していた。

図7に、乳児アトピー性皮膚炎のIgAと皮膚表面の細菌の種類との関係を示した。

生後6カ月未満の患者群のIgA抗体は、Syreptococcusが検出された患者群は、S.coa.neg.と検出せずのそれぞれの患者群に対して、有意に増加していた。

生後6〜11カ月の患者群では、IgA抗体について有意な差違はみられなかった。

図8に、乳児アトピー性皮膚炎のIgMと皮膚表面の細菌の種類との関係を示した。

ここでは、いずれの患者群でも有意な差違はみられなかった。

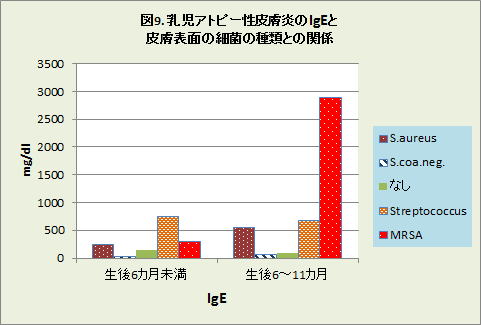

図9に、乳児アトピー性皮膚炎のIgEと皮膚表面の細菌の種類との関係を示した。

生後6カ月未満の患者群では、S.cag.neg.が検出された患者群は、それぞれS.aureus及びStreptococcusの患者群よりも、有意にIgE抗体が低くなっていた。

また、S.aureusが検出された患者群は、Streptococcusの患者群よりも有意にIgE抗体が低くなっていた。

生後6〜11カ月の患者群では、S.coa.neg.、検出せずのそれぞれの患者群は、S.aureus、treptococcus、MRSAのそれぞれの患者群よりも、有意にIgE抗体が低くなっていた。

MRSAが検出された患者群は、S.aureusの患者群よりも、有意にIgE抗体が上昇していた。

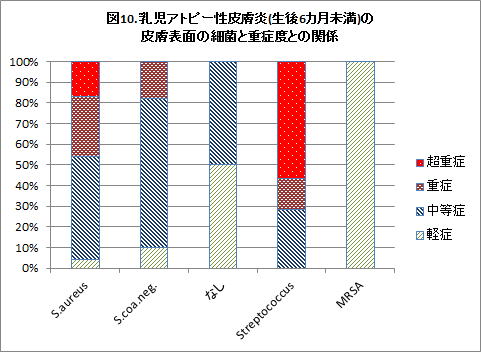

図10に、生後6カ月未満の乳児アトピー性皮膚炎の皮膚表面の細菌と重症度との関係を示した。

S.aureusが検出された患者群は、S.cog.neg.が検出された患者群よりも有意に症状が悪化した患者が多くなっていた。

Streptococcusが検出された患者群は、さらに重症患者が多くなっていた。

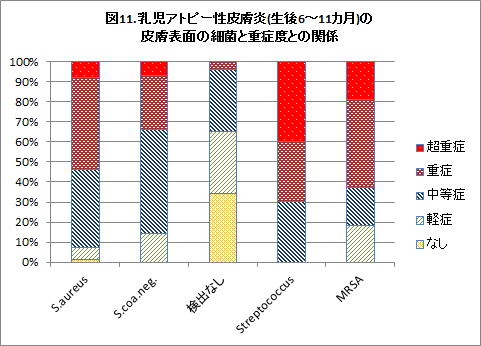

図11に、生後6〜11カ月の乳児アトピー性皮膚炎の皮膚表面の細菌と重症度との関係を示した。

生後6カ月未満で得られた結果とほぼ同じであった。

かんがえ

IgG抗体は、ヒトの体内に入ってきたウイルスや細菌を排除するためにつくられている。

この抗体が低いとき、体内に侵入した病原微生物を排除する能力が低下していることを示している。

乳児は、もともと成人に比べて、IgG抗体のレベルは非常に低い。

特に、胎盤を通じて母体からもたらされたIgG抗体が失われると、生後4カ月ころには、平均して400 mg/dl程度になっている。

それでも、月齢が進むにつれて、少しずつ上昇し、1歳を過ぎると、800 mg/dlくらいになる。

生後6カ月未満では、健常人も低いということもあり、IgG抗体のレベルと湿疹の重症度の間に有意差はなかった。

しかし、成長と共にIgG抗体が少しずつ上昇する生後6〜11カ月においては、IgG抗体が低いほど、重症患者が多くなっていた。

このことは、感染症があると、IgG抗体を増加させて対応しているが、重症患者になるほど、感染症に対してうまくIgG抗体を生成してないことを表している。

ところが、発疹がほとんどない患者群についても、同じようにIgG抗体が低くなっていた。

このことを併せて考えると、重症患者群で確かにIgG抗体の生成が低下しているが、それ以上に、病原微生物に対する白血球の機能が低下していることが、根本原因として存在すると考えられる。

すなわち、白血球の機能の低下をIgG抗体の上昇で補っているのだが、重症患者ほどそれに見合うだけのIgG抗体が生成していないということである。

感染症を繰り返すと、繰り返して抗生剤が投与されることになり、結果としてMRSAが検出されることになる。

MRSAが検出された群でIgG抗体がむしろ高くなっていたのも、結局は、白血球の機能の低下を示している。

一方、Streptococcusが検出された群でIgG抗体が低下していたのは、この抗体が低いことが、この時期の溶連菌感染症と関係していることを示している。

また、生後6カ月未満では、Streptococcusが検出されるとIgA抗体が低くなっており、粘膜防御を担当している分泌型のIgA抗体のレベルが低いことが、この時期の溶連菌感染症に関係していることを示唆している。

IgE抗体は、重症になるほど高くなることはこれまでも知られている。

今回、黄色ブドウ球菌や溶連菌が検出された患者群で、IgE抗体が高くなっていたことは、これらの感染症がIgE抗体の上昇に関係しているのは明らかである。

臨床的には、IgE抗体が高く、IgGやIgA抗体が著明に低い、重症の乳幼児アトピー性皮膚炎をしばしば経験する。

このような患者は、多くは、白血球機能と抗体産生が正常化するとともに、多くは急速に湿疹が改善する。

それだけに、いつまでも白血球機能の低下が続くと、湿疹が悪化した状態が続くことになる。

そんな患者は、しばしばある時点で、健常人よりもIgG抗体が高値を示している。

すなわち、私自身、小児期以降のIgG抗体の上昇は、簡単に検査できない白血球機能の低下を評価する一つの目安と考えている。

| 参考 以前より、様々な先天性の免疫不全疾患で、アトピー性皮膚炎に類似した湿疹ができることが知られている。 Wiscott-Aldrich症候群は、X染色体劣性遺伝で、リンパ球のB細胞とT細胞の両者に異常がある。 抗体産生や白血球機能が低下しているために、著明な易感染性があり、血小板も低下するために出血傾向もある。 検査的には、IgMが低下、IgAやIgEは上昇している。 高IgE症候群(Job syndrome)は、繰り返す体内の黄色ブドウ球菌感染症と、非常に高いIgEを特徴とする免疫不全疾患の一つで、しばしばアトピー性皮膚炎患者との異同が問題となる。 鼻閉や気管支喘息、習慣性の骨折も見られる。 この疾患には好中球の機能に異常が認められる。 乳児一過性低ガンマグロブリン血症は、一時的に健常児より抗体産生能が低下している状態で、多くは成長と共に健常児なみになる。 アトピー性皮膚炎の重症患児は、抗体のレベルからしばしばこの疾患に分類することができる。 |

Copyright © 2003 Endou Allergy clinic All Rights Reserved